※歴史好きの筆者が趣味でまとめた記事であり、誤りなどはコメントいただけると幸いです。

地図を見ていると本所、領家と言う地名が出てくることがありますが、これは荘園の名残です。

第三章:荘園制の確立と重層的土地所有

前章で、墾田永年私財法が「公地公民」の原則を転換させ、荘園が勃興する土台を築いたことを解説しました。この章では、荘園が中世社会の基盤となる中で、いかにして複雑な重層的土地所有の仕組みが確立されていったのか、そして本所や領家といった権利関係、さらには地方で力を蓄えた開発領主や武士が、荘園の運営に深く関わっていった過程を詳しく紹介していきます。

1. 荘園の多様な形態と構造

荘園は、単に「誰かの私有地」という一言では片付けられないほど、多様な形態と複雑な構造を持っていました。主な荘園の種類としては、墾田永年私財法に基づき自力で開墾された土地から発展した自墾地系荘園と、すでに存在していた土地が権門勢家(有力な貴族や大寺社、皇族など)に寄進されることで成立した寄進地系荘園があります。特に平安時代中期以降は、後者の寄進地系荘園が主流となり、荘園の数は飛躍的に増加しました。

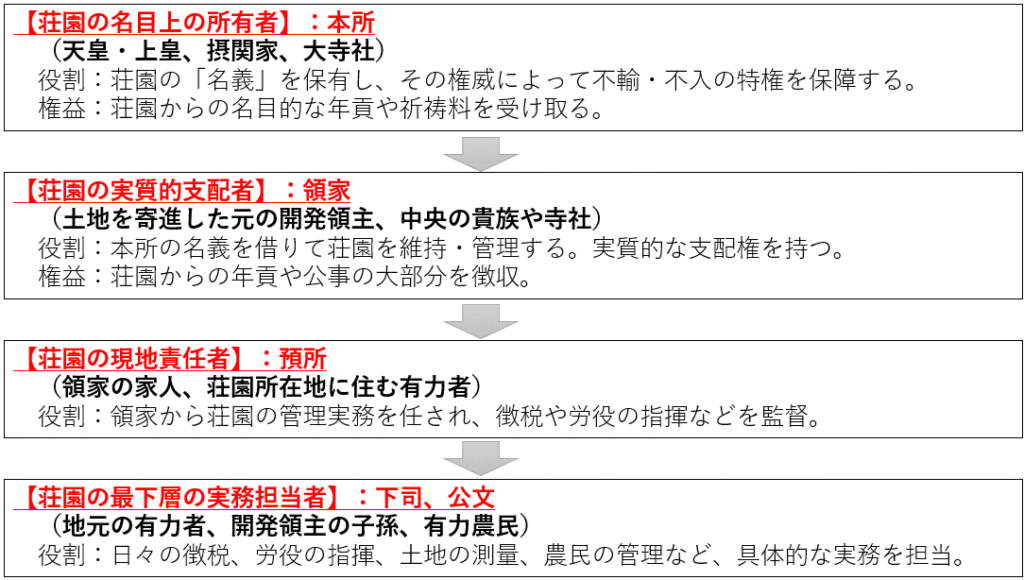

荘園内部の構造もまた、非常に複雑でした。荘園には、その管理運営に携わる様々な役職が置かれ、それぞれが固有の権限と役割を持っていました。

- 本所:荘園の最終的な所有者であり、その権威によって不輸・不入の特権を保障する最高位の権門勢家。天皇や上皇、摂関家などの有力貴族、大寺社がこれにあたります。彼らは名目上の所有者として、荘園からの収益の一部を受け取りました。

- 領家:本所の名義を借りて荘園を維持し、実質的な支配権を持つ者。多くは土地を寄進した元の開発領主や、その土地から利益を得たい貴族や寺社がなりました。彼らは荘園の管理実務を取り仕切り、年貢・公事の徴収を行いました。

- 預所:領家から荘園の管理を任された現地責任者。多くは領家の家人や、荘園の所在地に住む有力者などが任命されました。

- 下司・公文:荘園の最下層で、具体的な徴税や労役の指揮、土地の測量、農民の管理など、日常的な実務を担当した現地管理者。彼らは地元の有力者や、その荘園を開発した元の開発領主の子孫などがなることが多く、やがて名主と呼ばれる有力な農民へと繋がっていきます。

このように、一つの荘園の権利は、本所、領家、預所、下司・公文といった複数の階層によって分有され、それぞれの立場から荘園からの収益や権限を享受していました。このように中世日本の土地制度は、重層的土地所有(多重支配構造)となっていました。律令国家が目指した一元的な土地支配とは全く異なる、多頭制の土地支配が展開していたのです。

地元の開発領主が中央の権門勢家に荘園を寄進する際は、下司・公文になることが多かったです。

また、国家による公的な土地(公領)と荘園が混在する地域もあり、これを荘園公領制と呼びます。この時代には、国司が公領を支配する一方で、荘園がその公領の中に点在し、互いに複雑に絡み合いながら土地を支配していました。この複雑な関係性が、後の武士の台頭と深く結びついていくことになります。

2. 本所と領家:権利の二重構造

荘園における本所と領家の関係は、中世の土地所有を理解する上で非常に重要です。先に述べたように、本所は荘園の「名義」を貸すことで、その権威によって国家からの不輸・不入の特権を保障する役割を担いました。彼らは荘園から「本所職」と呼ばれる名目的な収益や、祈祷料としての年貢を受け取りました。

一方、領家は、荘園の実質的な運営と管理を行い、そこから得られる収益の大部分を享受する立場にありました。彼らは「領家職」という権利を持ち、荘園内の農民から年貢(米や布など)や公事(労役や特産物など)を徴収し、自らの経済基盤としました。

この本所と領家の関係は、土地の所有権が現代のように一元的に「誰か一人のもの」ではなく、複数の権利者が、それぞれの立場で土地から得られる収益や管理権を分有する、という中世独特の制度です。例えば、ある荘園が干ばつに見舞われたり、農民が逃散したりして年貢が減収した場合、その損害はまず領家が被り、本所への納入分は保証されるといった、リスク分担の側面も持っていました。

この二重構造は、権威と実利の分離という側面も持っていました。中央の権門勢家は、自らの権威を地方に及ぼし、荘園からの収入を得る一方で、複雑な現地管理を領家に任せることで、手間を省くことができました。一方の領家は、権門勢家の権威を借りることで、国家からの干渉を避け、安定的に土地を支配することができたのです。

本所・領家という複雑な構造は、後の時代に武士が台頭する中で、土地の権利を巡る紛争の温床ともなっていきます。

3. 開発領主と武士の台頭

荘園の形成と拡大において、もう一つ重要な存在が開発領主です。開発領主は、未墾地を自らの私財や労働力を用いて開墾し、新たな田地を創出した地方の有力者たちでした。多くは、中央から下向した旧貴族の子孫や、地方の旧来からの豪族、あるいは実力で成り上がった有力農民などでした。彼らは自ら荘園を形成し、その管理者となっていきます。

しかし、当時の地方は、国家の統制が緩み、盗賊が横行するなど治安が悪化していました。開発領主たちは、自らの土地や財産、そして住民を守るために、自力で武装し、家臣団を形成していきます。これが、武士団(ぶしだん)の起源となります。彼らは、戦闘訓練を積み、武器を携え、地方の治安維持にも一役買うようになります。

開発領主が中央の権門勢家に荘園を寄進する際、彼ら自身は預所や下司といった荘園の現地管理者として留まることが多かったのですが、この地位が彼らの武力的基盤と結びつき、地方における実質的な支配力をさらに強めていきました。荘園の維持・拡大には、現地での管理能力と、必要に応じて武力を行使できる力が不可欠だったため、武士の能力が重宝されるようになったのです。

やがて、開発領主の中には、その武力を背景に周囲の土地を統合し、より広範な領域を支配する国人へと成長する者も現れます。彼らは、荘園の年貢を巡る紛争解決や、盗賊の排除といった役割を担い、地方における秩序維持の担い手となっていきます。そして、彼らが形成した武士団は、後に源氏や平氏といった武家の棟梁の下に結集し、日本の歴史の主役へと躍り出ていくことになります。

武士は中央政府の秩序が届かないない中で、自警団のような形で自然発生していきます。

このように、荘園制の確立は、単なる土地所有制度の変化に留まらず、地方の有力者である開発領主を武士へと変貌させ、やがて彼らが日本の政治の中心を担うようになるという、中世社会への大きな扉を開くことになったのです。

4. 天皇や上皇による土地所有

荘園制の時代において、天皇や上皇もまた、広大な土地を所有する有力な荘園領主でした。本来の公地公民であれば、すべては天皇の土地なのに、天皇や上皇が自らそれを否定するようなものです。特に、院政期(11世紀末~12世紀)には、引退した上皇(治天の君)が政治の実権を握り、自らの経済基盤として荘園を積極的に集積しました。

その代表的なものが、長講堂領(ちょうこうどうりょう)です。これは、後白河上皇が自らの仏堂である長講堂に寄進した膨大な荘園群で、全国に多数の荘園を持ち、その経済力は院政を支える重要な柱となりました。例えば、越前国河口荘(現在の福井県福井市周辺)や播磨国大部荘(現在の兵庫県加西市周辺)、尾張国島田荘(現在の愛知県名古屋市緑区・天白区・東郷町周辺)、近江国八幡荘(現在の滋賀県近江八幡市周辺)など、広範な地域にわたり、優良な水田地帯を中心に荘園が集中していました。これらの荘園から上がる莫大な収益は、院の政治活動や宮廷行事、そして莫大な私的費用の源泉となり、皇室の重要な経済基盤として長く存続し、中世から近世にかけての皇室の財政を支えることになります。

天皇が荘園を持つなんて、自ら「公地公民」を否定する最大の矛盾です。

天皇や上皇による荘園の集積は、彼らが単なる名目上の存在ではなく、経済的な実力をも兼ね備えた支配者であったことを示しています。彼らは自らの荘園から上がる収益を、儀式の費用や文化事業、あるいは院の近臣への給与などに充て、政治的影響力を維持しました。

しかし、皇室領もまた、武士の台頭による荘園の侵食から完全に逃れることはできませんでした。後に鎌倉幕府が設置されると、地頭による荘園への介入が始まり、皇室領も例外なくその影響を受けることになります。天皇や上皇の土地所有は、彼らの権威と経済力の象徴でしたが、時代が下るにつれて、武士の軍事力と経済力が、その権威を凌駕していくことになるのです。

次章では、いよいよ武士の時代が本格的に到来し、鎌倉幕府の成立が土地所有にどのような変革をもたらしたのか、そして地頭の設置と彼らによる荘園への介入、さらには承久の変が土地支配に与えた影響について詳しく見ていきます。

コメント